Bildhauerarbeiten und Skulpturen aus Leipzig - Innenbereich

TN

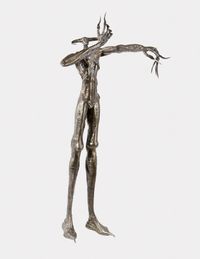

"Jack"

2021

H/B/T 1900 x 1950 x 750 mm

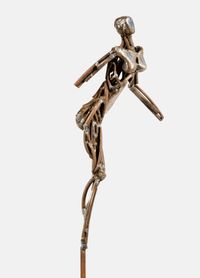

"Anima" (Minor)

2021

H/B/T 2100 x 720 x 720 mm

TN

TN

"Die Höllenmaschine"

Die Installation "Höllenmaschine" ist nur dem Namen nach eine, aber keine in dem Sinne von mechanischer Verrichtung eines Prozesses - produktiv oder destruktiv.

Dieses Arbeit ist über einen längeren Zeitraum von mehreren Monaten entstanden. Es ist eine materialisierte Auseinandersetzung von Vergangenheit und Gegenwart, sowie der Fragestellung: "Wo die Reise hingehen soll"?.

Über die Jahre haben sich geliebte Teile, Objets Trouves, in meinem Atelier versammelt, um mich zum Ende hin mit ihrer Anwesenheit zu quälen.

So dass ich schließlich beschloss, alle diese Störenfriede in einer Skulptur zu fixieren. Im Schaffensprozess drängte sich mit der Zeit der Eindruck auf, obwohl das zunächst formal gar nicht beabsichtigt war oder fordergründig zu erkennen gewesen wäre, als ob über die Teile hinaus ein Dämon eingesperrt worden wäre. Das bestätigten mir auch immer wieder Freunde und Kollegen, welche in der Zeit mein Atelier besuchten. Zum Ende hin kam die Form zum Namen und der Name zur Form.

H/B/T 3500 x 4500 x 1500 mm

Stahl, geschnitten & montiert, diverse Objets Trouves

2019

TN

"Räderwerk"

2014

H/B/T 1700 x 2200 x 1100 mm

AKR

AKR

TN

"Solitär-Major"

Solitär - Major#1, H/B/T 2000 x 500 x 500 mm

Solitär - Major#2, H/B/T 2200 x 500 x 500 mm

Solitär - Major#3, H/B/T 1200 x 600 x 600 mm

Solitär - Major#4, H/B/T 2700 x 500 x 500 mm

2014

"Solitär-Minor"

Solitär - Minor#1, H/B/T 750 x 250 x 250 mm

Solitär - Minor#2, H/B/T 800 x 500 x 300 mm

Solitär - Minor#3, H/B/T 450 x 550 x 30 mm

2015

TN

TN

"Skin"

Skin - Boy H/B/T 600 x 350 x 250 mm

Skin - Girl H/B/T 650 x 400 x 200 mm

Skin - Guy 1 H/B/T 700 x 400 x 300 mm

Skin - Guy 2 H/B/T 800 x 400 x 300 mm

2012

"Malmaschine"

H/B/T 500 x 500 x 500 mm

2012

MH

MH

"Wind"

H/B/T 1800 x 500 x 800 mm

2017

KZ

"Schwarzer Kadaver"

Kopf H/B/T 2000 x 500 x 500 mm

Leib H/B/T 1600 x 700 x 250 mm

Fuss H/B/T 800 x 350 x 350 mm

Hand H/B/T 800 x 550 x 400 mm

Arm H/B/T 1850 x 400 x 400 mm

2018

TN

TN

"scrap-hard-disc"

Diese Scheiben entstanden im Verlauf der Produktion der anderen, eigentlichen Skulpturen, und schreiben einen kontinuierlichen Verlauf des Entstehungsprozesses fort.

Alle Scheiben haben einen Durchmesser von ca. 630mm und eine Tiefe von ca.100mm, was einer Kugelkrümmung von ca. 1300mm entspricht.

Somit sind es nicht wirklich flache Scheiben, vielmehr Teil eines größeren und räumlichen Komplexes. Manche funktionieren als Solitär, andere als Gruppe, die meisten warten auf Weiterverwendung.

CS

Stahl, geschnitten & montiert

alle ca. 630 mm im Durchmesser

seit 2019

"Spyro"

Spyro_1

Spyro_2

Spyro_3

Spyro_4

Spyro_5

Spyro_6

Spyro_7

2007

SL/TN

TN

"Kopf - To be a Head"

Surmkopf: H/B/T 450 x 400 x 400 mm

"Indianer": H/B/T 600 x 500 x 500 mm

Kein Lust, Schnauze voll: H/B/T 600 x 500 x 500 mm

Affenkopf: H/B/T 700 x 700 x 550 mm

2021

"Steinbock"

H/B/T 1700 x 1100 x 550 mm

2019

TN

KZ

"Practicus"

H/B/T 2900 x 500 x 500 mm

2017

"Ein rechter Baum"

H/B/T 2150 x 1150 x 1000 mm

2017

KZ

KZ

"Birdman"

2017

"Leaf"

2017

KZ

"Wesen"

Diese Figuren sind der letzte vorzeigbare Rest des Ursprungs meines künstlerischen Schaffens. Es gab noch sehr viel mehr von ihnen, aber ab der Vollendung dieses Prozesses an den "Wesen" explodiert geradezu mein Konvolut an Skulpturen und eine Transformation hin zu allem Möglichem, was im Medium Metall machbar ist setzte ein. Es enstanden ab hier großformatige abstrakte Arbeiten sowie kinetische Installation.

Ein Ausreiser war dann noch einmal der "Metamorph", welcher über einen Zeitraum von drei Jahren benötigte, um seine Vollendung zu erreichen. Ihm war dann als -Ultima Ratio- nichts mehr hinzuzufügen.

CS

alle Figuren stehend ca. 1100 mm hoch

Stahl, geschnitte & montiert, teilw. geschmiedete Elemente, Oberfläche gebürstet und patiniert

2003-2005

TN

TN

"Blau"

H/B/T 1100 x 400 x 200 mm

2018

"Komposition - Blau"

Diese Arbeit ist assoziativ beim Hören neuer musikalischer Impressionen entstanden.

Sie gleicht für mich einem Notenschlüssel, zu neuen akkustischen Welten.

CS

H/B/T 2150 x 500 x 500 mm

Stahl, geschnitten & montiert, teilw. geschmiedet

2016

CS

CS

"Schwarzer Adler"

Der "Schwarze Adler" ist eine freie Materialkomposition, welche durch das Vorhandensein der Teile seine Form gefunden hat und so auch seinen Namen.

Schon im Prozess war klar, dass er sein Dasein nicht in korosiver Form fristen wird, vielmehr eine Zukunft als Aar vor sich hat und eine schwarze Patina als Kleid trägt.

CS

H/B/T 2300 x 800 x 850

Stahl, geschnitten & montiert

2016

"Jantar Mantar"

Das Gebilde Jantar Mantar ist durch die Inspiration des Besuchs des Originals, einer 300 Jahre alten Sternwarte in Delhi, Indien, entstanden.

Natürlich lassen sich hiermit keine konkreten astronomischen Beziehungen verifizieren.

Dennoch vermittelt es mit seinen Blickachsen und proporzionalen Verhältnisen, einen Sinn dafür, wie im Orginal, wie verifizierbare Geometrie einen Zugang zur Metaphysik schaffen kann, zu etwas so umfassenden, was nichtmehr greifbar oder begreifbar erscheint.

CS

H/B/T 2300 x 500 x 700 mm

Stahl, geschnitten & montiert

2016

CS

MH

"Humoncos"

Die Humoncos sind eine Fortzetzung der "Hirngespinste", formal wie auch inhaltlich.

Waren die Figuren der "Hirngespinste" noch als Gruppe gedacht, so hat nun jeder "Humonco" seine eigene Aufgabe.

Die Humoncos entstanden nebenher, immer mal wieder eine Figur im Arbeitsprozess an einer anderen größeren Arbeit - als positive Prokrastination.

Die Anzahl war von vornherein beschränkt, da nur eine begrenzte Zahl von "Helmen" vorhanden war. Auch verlangten sie als -Skizze- zuviel Aufmerksamkeit. So dass ich mich entschloss, sie als Kleinserie, mit entsprechender Aufmerksamkeit zu vollenden.

Die Körper der kleinen Wesen sind aus Halbzeugen und Fundstücken zusammengesetzt und unter erheblichen Einfluss von Stromstärke zusammen geschweißt. Im Abschluss habe ich ihre "Haut" durch Feuerschmieden, mittels eines kleinen Drucklufthammers patiniert. Sie sind also ziemlich energiegeladen, diese kleinen Kerle.

CS

Alle Figuren:

H/B/T 450 x 300 x 300 mm

Stahl. geschnitten & montiert, Oberfläche geschmiedet / patiniert

2012

„Beautiful People“

„Beautiful People“ – Menschen wie in den Raum hineingezeichnet, skizzenhaft angedeutet und im alles-offen-haltenden Fragment verbleibend. Sie sind gebildet aus eisernen Linien und Flächen, aus Volumen und Leere und strahlen unbeschwerte Leichtigkeit aus. Nichts hier deutet auf feste Grenzen und eingeschränkte Freiheit hin.

Aufstieg, Drehung, Sprint und Sprung – alles ist möglich. Der festgehaltene Augenblick, die Momentaufnahme, impliziert zugleich die Veränderung, die Bewegung in alle Richtungen: Sinnbilder eines gelingenden Durchstartens im grenzenlosen Raum.

CS

Stahl, geschnitten & montiert

alle Figuren ca. 250 mm hoch

2008/09

MH

MH

C‘était aussi encore dans ma tête

Die Gestaltung von kinetischen Objekten zieht sich durch das Gesamtschaffen Schmits und nimmt zunehmend Raum ein. Angefangen bei Mobiles führt das immer wieder hin bis zu kinetischen Gebilden, die durch Motoren angetrieben werden wie die Installation „C‘était aussi encore dans ma tête“.

Hier arbeitet Schmit vornehmlich mit metaphorischen Wirkungen, indem die eigene Gefühls- und Gedankenwelt als „Räderwerk“ zu begreifen ist, von dem man in einem unaufhörlichen Prozess gemartert wird, sich den Kopf zerbrechen, sich gedanklich im Kreise drehen, auf- und ab-, hin- und herbewegen, nicht wissen, wie man gedanklichen Ballast abwerfen kann, immer wieder diesselben Probleme wälzen... All das kann der Betrachter anschaulich erleben, wenn er die Installation als entsprechendes Sinnbild begreift.

FS

H/B/T 2500 x 2000 x 1500 mm

Stahl/Holz, geschnitten & montiert, dieverse Objets Trouves, Elekrtomotor

2010

Deutsches Haus

Der Installationscharakter der Arbeiten von Schmit zeigt sich auf besondere Weise in seinem „Deutschen Haus“. Von weitem sieht es im altindustriellem Kontext aus wie ein verlassener Geräteschuppen. Oder doch eher wie ein typisch deutsches Gartenhäuschen? Denn es besitzt offenbar eine Feuerstelle: Darauf verweist ein überdimensionaler Schornstein. Dass es ein bedeutungsvoller Ort ist oder war, wird durch ein großes Schild vor dem Eingang verdeutlicht. „Schall und Rauch“ steht dort in Fraktur geschrieben Das ist zunächst ganz wörtlich zu nehmen, denn in diesem Haus haben sich Funktionen erhalten, die aus der Ferne nicht zu vermuten sind.

Da raucht es stoßweise aus dem Schornstein und quietschend öffnen sich die Eingangstüren und ein Kanonenofen fährt langsam heraus. Von der offenen Rückseite ist zu sehen, dass Haus und Ofen eine Symbiose eingegangen sind: Das Haus als Schutzhülle des Ofens und der Ofen als wichtigster Gegenstand im Haus.

Nichts weiter, reduziert auf den Kern: Feuer, Wärme, Gemütlichkeit in einem Schutzraum erhalten, der sich von Zeit zu Zeit öffnet, damit etwas davon in die Welt hinausgetragen wird. Doch bleibt alles im übertragenen Sinne „Schall und Rauch“, Illusionen, die uns vorgegaukelt werden, die wir uns aber auch selbst vorspielen: Eingefangene und immer wieder nach Außen drängende Vorstellungen von einer heilen Welt. Die Aufrechterhaltung der Illusion lässt uns selbst gar keinen Platz mehr finden, das Gehäuse ist besetzt, wie jeder sehen kann. Unter größeren Schwierigkeiten könnte man sich jedoch hineinzwängen, der Raum der Illusionen würde zum Überlebensraum ...

FS

H/B/T 4500 x 2700 x 3000 mm (mit Kaminzug)

Stahl, geschnitten & montiert, dieverse Objets Trouves, Elekrtomotor, Ofen

2010

MH

MH

Evolution

Die Gebilde, die der Titel „Evolution“ verklammert, sind wohl die „fremdartigsten“ und überraschendsten im bisherigen Schaffen von Christian Schmit. Auch hier bildet sich Volumen aus Flächen, ähnlich wie bei den „parvi mirabiles“. Doch wird die Symmetrie immer wieder aufgelöst hin zum Asymmetrischen, was die organische Wirkung der Formen in besonderem Maße befördert. Es entsteht der Eindruck von gigantischen Hüllen, übrig gebliebenen offenen Schalen von Tieren, die längst ausgestorben sind.

Die verlassenen Panzer überdauern die Zeiten, scheinen unzerstörbar und von ungewöhnlicher Schönheit. Dazu trägt auch die Ästhetik bei, die von den innewohnenden abstraktlogischen Strukturen ausgeht, die mit den visuell- anschaulichen und sogar vielsinnlichen Qualitäten der Objekte eine faszinierende Einheit eingeht. Man ist verleitet, diese Reste aus universeller Ferne anzufassen, zu fühlen und genau hinzuhören, ob in ihnen vielleicht sogar Klänge verborgen sind. Es ist Übriggebliebenes, das noch voll und ganz von dem ihm eins innewohnenden unbekannten Leben geprägt ist.

FS

Stahlblech, geschnitten & montiert

2005/06

Hirngespinste

Kleine kompakte Figuren, „Hirngespinste“ staksen, wirbeln und toben durch den unbestimmten Raum. Sie machen Kopfstände, vollführen Luftsprünge und Freudentänze – und dies durchaus mit Grazie. Ähnlich wie das Chaos aus Gedanken und Gefühlen, Hoffnungen, Träumen und Ängsten als Wurzelgrund für kreative Ideen sind diese kleinen Figuren Realisierungen von spontanen Einfällen, Improvisationen auf dem Weg zur „größeren Form“.

FS

Stahl, geschnitten & montiert

2006

MH

MH

Hoppla - Hommage à Jean Tinguely

Module, das sind Bauelemente, Teile eines größeren Systems. Im Unterschied zu monolithischen Gebilden zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie offen sind für unterschiedlichste Lösungen, flexibel zu immer neuen Kombinationen führen können. Nicht nur das System kann sich ständig ändern, sondern auch seine Elemente lassen sich immer wieder modifizieren und ergänzen.

Schmits „Module“ besitzen Flansche, also Ansätze, die großen Aufforderungscharakter zur Verbindung, Kupplung und Abdichtung haben. Durch ihre organischen Windungen ergeben sich ungeahnte Varianten des Zusammenfügens. Hier beschreitet Schmit einen Weg, der neue Möglichkeiten eröffnen könnte: nämlich Werke zu schaffen, die im Sinne von Konzeptkunst nicht „fertig“ sind, sondern vom Betrachter als Anregung begriffen werden müssen, sie in seiner Vorstellung zu vollenden, sich assoziativ dynamische Systeme als Spiegel seiner Befindlichkeit zu bilden und sinnbildhaft „offenes Denken“ zu praktizieren.

FS

Stahl, geschnitten & montiert, Elektromotor

2010

Video "Hoppla - Hommage à Jean Tinguely"

MH

Le Constructeur

Module, das sind Bauelemente, Teile eines größeren Systems. Im Unterschied zu monolithischen Gebilden zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie offen sind für unterschiedlichste Lösungen, flexibel zu immer neuen Kombinationen führen können. Nicht nur das System kann sich ständig ändern, sondern auch seine Elemente lassen sich immer wieder modifizieren und ergänzen.

Schmits „Module“ besitzen Flansche, also Ansätze, die großen Aufforderungscharakter zur Verbindung, Kupplung und Abdichtung haben. Durch ihre organischen Windungen ergeben sich ungeahnte Varianten des Zusammenfügens.

Hier beschreitet Schmit einen Weg, der neue Möglichkeiten eröffnen könnte: nämlich Werke zu schaffen, die im Sinne von Konzeptkunst nicht „fertig“ sind, sondern vom Betrachter als Anregung begriffen werden müssen, sie in seiner Vorstellung zu vollenden, sich assoziativ dynamische Systeme als Spiegel seiner Befindlichkeit zu bilden und sinnbildhaft „offenes Denken“ zu praktizieren.

FS

H/B/T 750 x 1700 x 1300 mm

Stahl, geschnitten & montiert

2010

MH

MH

Mein Duchamp

Als Marcel Duchamp 1917 ein Urinoir seinem praktischen Funktionszusammenhang enthob und ihm allein durch diese Kontextveränderung auf dem „Sockel der Kunst“ eine neue Bedeutung zuwies, löste er eine bis heute anhaltende Entwicklung in der Kunst aus: Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs werden in neue Zusammenhänge gebracht und erzeugen unabhängig von ihrer eigentlichen Funktion ganz neue Assoziationen, werden zum Sinnbild unseres Fühlens, Denkens und Handelns.

Diese Funktionsveränderung machte Duchamp bei seinem Urinoir nicht zuletzt auch dadurch deutlich, das er ihm einen Titel gab wie einem klassisch gestalteten Kunstwerk: „Fontäne“. Er löste damit weitere Assoziationen aus. Schmit belässt es nicht dabei, sondern greift diesen „wasserspielerischen“ Impuls von Duchamp mit Augenzwinkern auf und setzt ihn gestalterisch um. Hier deutet sich ein Weg für Schmit an, seine bildnerischen Materialien – von Fall zu Fall – noch stärker zu erweitern in Richtung Objektkunst.

FS

H/B/T 2200 x 2000 x 1000 mm

Stahl, geschnitten & montiert, alte Badewannen & Toilettenschüsseln, Wasserpumpe

2010

Metamorph

Bewegung und Verwandlung im Gegensatz zu Unbeweglichkeit und Starre ist ein wiederkehrendes Thema im Schaffen von Christian Schmit. Der „Metamorph“ liefert das Bild eines Verwandlungsprozesses, der über die Gestaltveränderung hinausgeht.

Es geht eine Verwandlung vonstatten, die allein aus eigener Kraft gespeist ist, frei von fremden Einflüssen, diese sogar abwehrend. Die Veränderungen sind offensichtlich weniger von der Ratio bestimmt. Sie werden befördert und unterstützt durch ein magisches Spiel der Hände, ein Zusammenspiel von Ergreifen und Begreifen.

FS

H/B/T 1100 x 800 x 450 mm

Stahl, geschnitten & montiert, Hörner & krallen geschmiedet, Öberfläche gebürstet & patiniert

2008

MH

MH

Parvi Mirabiles

Meta Konnex

Aeon

„Parvi Mirabiles“ ist der Titel für eine Reihe von kleinen Wunderwerken oder besser von wundersamen Gebilden, die allesamt durch einen axialsymetrischen Aufbau miteinander verwandt sind. Es sind Gleichnisse für die Verwandlung von Flächen in Körper. Der Betrachter kann dies auf immer neue Weise visuell genau nachvollziehen, wie Volumen, Aus- und Einbuchtungen entstehen: Von gekrümmten Linien begrenzte Flächen sind so gebogen, dass sie mit durchgehenden Nähten verbunden werden können und ein neues Ganzes ergeben.

Es sind Körper, die wie kugelige Gefäße anmuten, Kapseln mit unsichtbaren Substanzen, die Deckel abgesprengt, spitze Kanülen ausgefahren. Gefährliche Attacke oder willkommener Impuls? Das Ereignis scheint jedoch vorbei zu sein. Schöne Reste einer Transaktion.

FS

Stahl, geschnitten & montiert, teilw. geschmiedet

2009

Spleen

Die Entwicklung von der Fläche zum Körper führt folgerichtig zur vollplastischen Figur im Raum, zu der auch noch das Moment der realen Bewegung hinzukommt. Mit „Spleen“ wurde eine Gestalt geschaffen, die sich immer wieder von Neuem Luft macht und ihrem Ärger freien Lauf lässt. Letztlich hilflos festgepflockt bleibt nur der Protest aus dem Stand heraus, das Innere bloßgelegt, zur Schau gestellt. Ihre zeitgesteuerten Bewegungen erfolgen zwar auf der Grundlage einer gleichförmigen Rotation, aber der Zufall hat einen großen Spielraum bei der Erzeugung immer neuer Gebärden.

Ein nicht endendes Schauspiel, das beim Betrachter eher unangebrachte Faszination als nötiges Mitgefühl auslöst – bis er sich bewusst wird darüber, dass da jemand ist, der weiterkommen will und zugleich zum Stillstand verdammt ist.

FS

H/B/T 2000 x 800 x 800 mm

Stahl, geschnitten & montiert, Elektromotor

2009

MH

Video "Spleen"

MH